時政要聞

史前文明、夏商、東周、魏晉、唐宋、明清……馬俊才發掘的遺址幾乎涵蓋歷史上各個時期,有人說,他把中國歷史打“通關”了。30余年守望田野,掘開一個個歷史真相,探源中華文明,馬俊才的考古人生碩果累累

3月21日,57歲的馬俊才獲評2022年度河南考古人物,這是河南首次進行年度考古人物評選。

六萬平方米發掘面積;一萬余座墓葬;30余年手鏟不輟;五獲全國十大考古新發現,數量之多并列國內第一……他的考古人生,不止這些數字。史前文明、夏商、東周、魏晉、唐宋、明清……馬俊才發掘的遺址幾乎涵蓋歷史上各個時期,有人說,他把中國歷史打“通關”了。

春秋幾度移,把遼闊的田野當舞臺,馬俊才“以鏟為器”,“不言書”里寫“春秋”,掘開一個個歷史真相,探源中華文明。這位終年奔波田野的考古人,臉上總是風塵仆仆,仿佛長途歸來。

2022年,馬俊才在南陽黃山遺址進行考古發掘。(均為受訪者供圖)

“手氣好”的“馬大墓”:打不出糧食,就做不成蛋糕

見到馬俊才時,他正在南陽主持黃山遺址的發掘工作,為了這次采訪,還特意穿上了西服。久在田野的他臉上透著考古人特有的“考古色”——被太陽久曬又反復風吹后的黑紅。

1985年,19歲的馬俊才考入北京大學考古系時,還是個白凈的小伙子。彼時,他還不知考古為何物。第一次對考古產生興趣,是從觸摸20多萬年前的石制器開始。

當時在北大教授舊石器時代考古課程的是著名考古學家呂遵諤先生。在他的教研室內,馬俊才見到了遼寧金牛山遺址出土的各類石制器,旁邊緊閉的保險柜里則放著轟動中外的金牛山猿人頭骨化石。

一幅20多萬年前古猿人的生活圖景在馬俊才腦海中顯現。“這些歷史的刻痕都是有生命有故事的。”從那時起,他就決定,要翻閱這“無字地書”。

當時,北大考古專業已經形成包括三個多月田野發掘、兩個多月室內整理和編寫實習報告等流程的基礎實習“北大模式”。得益于此,大二時馬俊才跟著老師來到新石器時代遺址湖北天門石家河,開始了田野啟蒙。

“在鄧家灣遺址,我們兩人一組,負責一個5米乘5米的探方發掘,那時連文化層都不認識,總怕挖壞了。”馬俊才說。

考古圈流行一句話,“不會看土,別說考古”。那時馬俊才每天都趴在溝坎、斷層前看土層斷面,分析地層,并結合文獻和考古報告,學習如何“看土”。

一天,馬俊才和另外兩位同學接到任務:附近的肖家屋脊有個磚瓦廠,起土時經常發現陶片,趕去探探。

21歲的馬俊才第一次背上了洛陽鏟。此時他已經學會了如何“看土”:如果洛陽鏟帶上來的是“五花土”,下邊多半是墓;綠色或青色土,多半是馬坑或車馬坑;密實的夯土,根據范圍就能判斷是什么建筑遺跡。

到了磚瓦廠,大家觀察磚窯起土的斷面,沒有發現什么,一時不知從何處下鏟。馬俊才心想,先不管,探了再說,便在一處隆起的高地上扎起了“篩子”。就這樣埋頭探了幾天,終于發現了1.5米厚的文化層,一個多月后,一座王級大墓找到了。這座標號為M7的墓葬屬于后石家河文化,當時共出土104件陶器和一件象征權力的石鉞。直到目前,M7仍是石家河時期最大的墓葬。

“手氣真好。”從那時起,便有人這樣評價馬俊才。

1989年,大學畢業后馬俊才來到河南省文物考古研究院(時稱河南省文物研究所)。一個月后,他被分到新鄭工作站,開始對鄭韓故城持續15年的發掘。

1993年的一天,馬俊才在鄭韓故城小高莊西進行考古勘探,用洛陽鏟下探時,坑底帶出了發綠的土。“土發綠發青,極有可能是馬坑,因為馬在腐爛后產生的腐殖質會把土染成綠色或者青色。”善于總結的馬俊才很快判斷這是一處馬坑遺址,有沒有車還需看是否有木器腐爛的灰痕。

清到最后,只出現了馬,沒有車。“旁邊很可能還有別的祭祀坑。”于是,馬俊才領著技工沈永建在周邊展開三次勘探。為了不漏掉任何一點遺跡現象,馬俊才采取布梅花點的方式勘探,一平方米鉆四個探孔,密集之處,隔半米就鉆個孔。

最終他們勘探出20多個馬坑。“有希望了。”馬俊才心想。由于當時經費有限,馬俊才向隊里申請集中力量挖馬坑,可整整四個月,清理出的全是馬坑,并沒有青銅器坑和大墓。

沒有重大發現,是考古發掘的常態。“隊里不斷有人說,全是馬坑,很多人都勸我放棄。”馬俊才說,他不斷翻閱《周禮》等歷史文獻,查閱古代祭祀埋葬情況,判斷此處很可能存在高等級的祭祀遺跡。

他相信自己的判斷,并在1995年10月開始了第三次擴方。此時這塊地已被征為基建用地,限期發掘。考古隊也下了最后的“命令”:再擴兩個方,如果沒有收獲,發掘就要結束。

新探方開始刨土的那個下午,一位民工的耙子剛落下就傳來“咣當”聲。“是金屬碰撞聲!”馬俊才心想,“有了!”

1995年,馬俊才(左一)在新鄭鄭韓故城鄭國祭祀遺址清理銅編鐘。

第一件青銅器出現了。此后,在探方周圍有序排列多個青銅禮樂器坑,出土五組象征古代中央政權的九鼎八簋青銅重器,此外還有9坑編鐘,每坑24件。結合此前發掘的馬坑,馬俊才判斷這是典型的鄭國祭祀遺址,而且是祭社稷的最高等級遺址。

不出所料。這次發掘,共清理出土春秋時期鄭國青銅禮樂器坑17座、殉馬坑44座,出有348件鄭國公室的青銅重器,成為鄭韓故城半個多世紀以來罕見的考古收獲。此項發現,被評為1996年全國十大考古新發現。

這也是馬俊才首次獲得該殊榮,當時他僅30歲。

“手氣也太好了。”更多人開始這么說。

此后,馬俊才又先后主持發掘了新鄭市許崗韓國王陵、新鄭市胡莊韓國王陵、新密市古城寨龍山城址、上蔡縣蔡國故城和蔡國貴族墓地、安陽殷墟商代鑄銅遺址、三門峽秦人墓地、禹州商周貴族墓地、南陽黃山遺址等多項大中型發掘項目,五獲全國十大考古新發現。

所到之處非王即侯。

“手氣真好!”幾乎每個人都這么說,還送了“馬大墓”的名號給他。

“都說我是隊里的福將。”每每聽到此,馬俊才只是樂樂,并不反駁。

可考古技師程永剛卻不這么認為。

“這么多年,他累計發掘面積有六萬平方米,僅墓葬就有一萬多座,王侯將相才幾個。所謂手氣好,不過是想得多一點,挖得深一點,堅持得久一點。”自1997年開始,程永剛就跟著馬俊才做田野發掘。

一年365天,最多的時候,馬俊才有超過340天在田野。“考古工作田野是基礎,打不出糧食,就做不成蛋糕。”他說。

“如果非要說手氣,那么他的學術敏感、過硬的實踐操作技術、對遺址細微之處的把握、大膽的想象力和不撞南墻不回頭的執著勁兒,確實讓他的手氣略顯得好一點。”程永剛補充道。

圖為鄭韓故城三號車馬陪葬坑。

“土里找土、灰中尋灰,不漏掉任何歷史細節”

在新鄭鄭國車馬坑遺址博物館,原址展出的三號陪葬車馬坑,有著四輛“豪車”和122匹馬骨,曾創下多個“歷史之最”:發掘的馬骨數量創鄭韓故城考古之最,鄭韓故城內所見形制最大、裝飾最奢華的國君用車……

這背后,便是馬俊才和他的車馬坑清理團隊。

車馬坑是很多考古人不敢碰的遺跡。“清理車馬坑就是土中找土、灰中尋灰的過程。”馬俊才說,需要手鏟、刷子、竹簽,甚至手術刀等工具,清理前要分析土層,一般上層多是黃沙土、黏土、硬土,隨著土壤顏色越來越深,直到發綠,開始露出馬骨。

“清理時必須熟悉馬骨構造,做到心中有數、有輕有重,從邊緣到中心,小心翼翼,馬骨位置必須保持原樣、固定不動。”馬俊才邊說邊比畫,仿佛手里拿著一把刷子。

2003年,馬俊才(左一)正在清理新鄭鄭公大墓墓道藏車。

馬骨易清,車痕難尋。鄭韓故城三號車馬坑是一座“中字形”鄭國國君大墓的陪葬車馬坑,由于當時實行拆車葬,導致坑內車馬散亂,增加了清理難度。

“在博物館看到的是一輛一輛馬車,車輪及各種構件都清晰可見,但在發掘過程中,這些早已腐爛成泥了。”馬俊才說,因為古代的車,無論是戰車還是生活用車,除了部分加固或裝飾部件為銅質外,其余都是木質結構。經過上千年早已腐爛成土,只保留其結構的灰化痕跡,時間久了這些痕跡和泥土的顏色相差無幾。

“除了灰痕與周邊填土難以區分外,清理過程中還要準確把握好力度,使泥土與遺跡剛好剝離,不破壞遺跡本體。”馬俊才說,當時他給每個人都發了聚光燈和放大鏡,通過觀察木頭腐爛處的泥土顏色,尋找木頭腐朽過的痕跡,觸摸土質軟硬度的細微差別,并通過平面和剖面結合的方法尋找遺留的車痕。

圖為鄭韓故城三號車馬陪葬坑內1號車頂席紋。

整整12個月,這些深埋地下2400多年的車輿馬匹得以完美面世,車衡、車軛、車轅等構件清晰可見,就連車篷上方格席紋遺痕都清晰可辨。該考古項目也被評為當年的全國十大考古新發現,并獲中國考古學會田野考古獎三等獎。

馬俊才的車馬坑清理團隊也一戰成名。“不少遺址碰到難清理的車馬坑都會找我們,我們的技師經常赴外地協助考古隊完成車馬坑的清理工作。”馬俊才說。

圖為鄭韓故城一號車馬坑全景。

此后,用車馬坑的標準發掘遺址,成了馬俊才的一種習慣。在他看來,細致的發掘是對遺址最好的保護。

距離鄭國車馬坑遺址博物館220公里外的南陽黃山遺址,就是一處“車馬坑”式精細發掘的典型。已化為塵土的單弓、成捆的骨簇,甚至連5000年前的象牙梳齒都根根可見……置身黃山遺址,仿佛走進一座遺址博物館。

“這是2018年發現的仰韶時期編號F2房址以及玉石器作坊遺址,都是長方形多單元房基。”馬俊才指著位于黃山遺址一側的房址說。與此處相隔不遠的另一處房屋遺址,推拉門道、木骨泥墻、紅燒土都清晰可見。

“黃山遺址是個內涵極其豐富的遺址,幾乎10厘米就有一個文化層,而且主要手工業是玉器加工,都是很小的物件,要不是馬老師如此精細地發掘,很多關鍵信息可能會被漏掉。”程永剛說,通常一個探方從開始至結束要刮上百遍平面,每一遍都要觀察土質土色的變化,直到出現沒有人類擾動的生土,才算結束。

“不同土層,特征是不一樣的,得調動多個感官,看土層顏色、包含物,觸摸土層軟硬,聽手鏟刮過遺址的聲音。”長期跟著馬俊才的技師和民工漸漸摸出了門道。

“用力得適當,太輕,刮不動;太猛,遺跡容易受損。”馬俊才手指頂著手鏟的鏟緣,邊示范邊說,鏟面和地面形成一定角度,由遠及近。

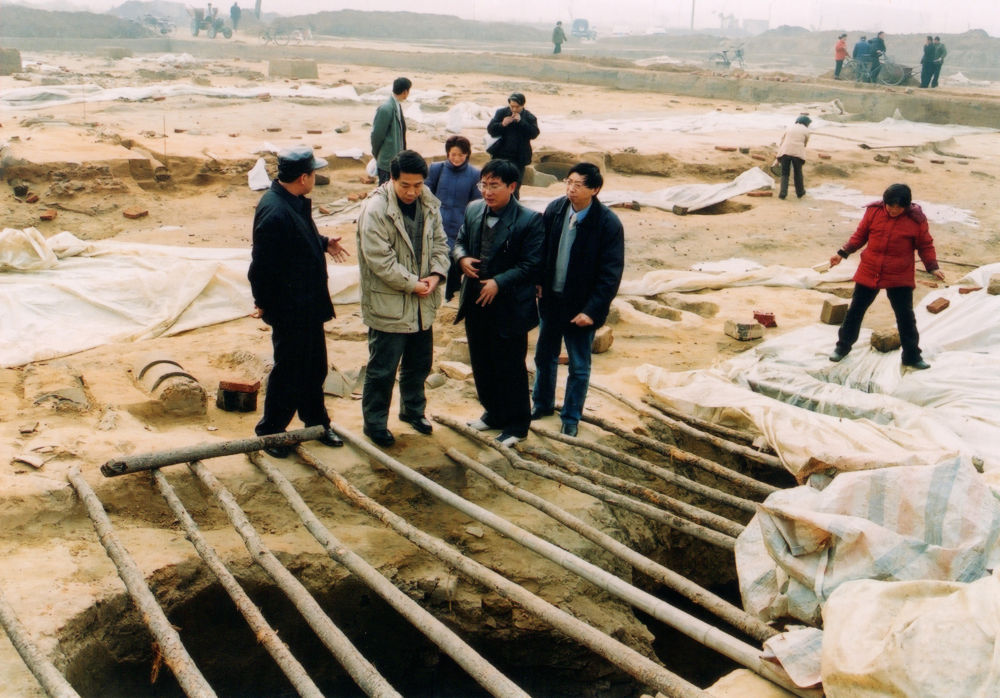

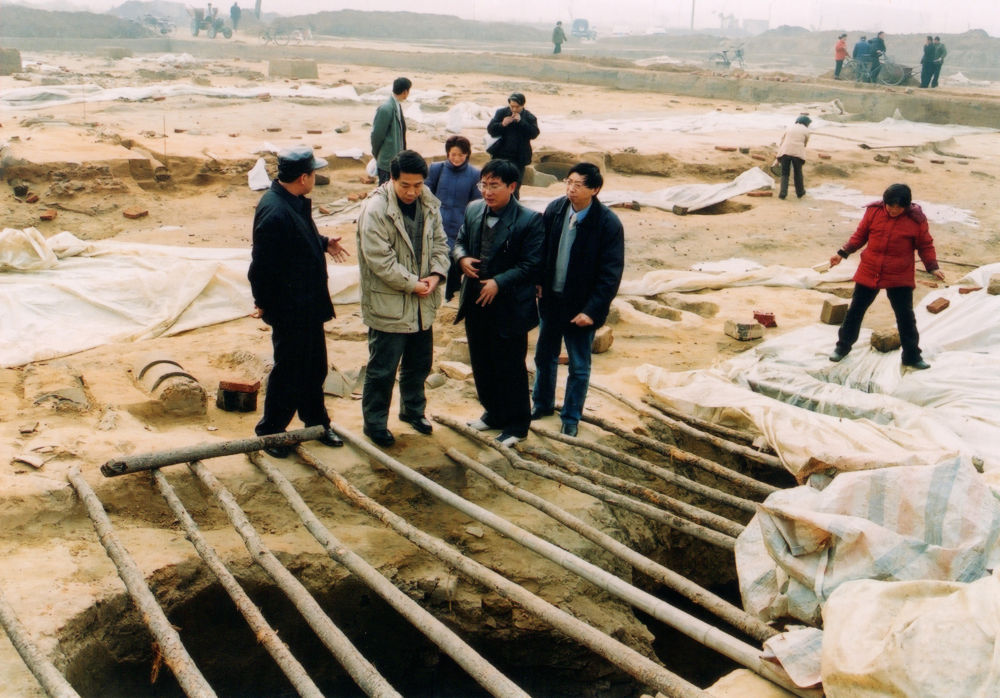

2021年,馬俊才在南陽黃山遺址考古發掘現場。

不僅精細,馬俊才還進行多學科考古研究:對人骨腹部土壤和寄生蟲標本進行采集和分析;對已發現的人骨進行體質人類學研究;對部分土樣進行水淘、浮選,對陶器上的殘留物進行檢測與分析。

細致發掘和多學科交叉應用,讓他發現更多歷史細節。

圖為黃山遺址M216大墓精細清理出的四把玉鉞。

5000年前帶有推拉門道的大型玉器作坊,陪葬大量豬下頜骨、玉鉞、弓箭的大型高等級墓葬;6000年前的古國糧倉;7000年左右的高等級房址……黃山遺址仿佛一處“時空標尺”,“一眼史前三千年”的考古奇觀,就這樣在馬俊才及其團隊的手鏟中鋪陳開來。該考古項目也先后榮獲2021年度河南省五大考古新發現、社科院全國六大考古新發現、全國十大考古新發現。

力所能及地把遺址揭示到最好,是馬俊才對土地的回報。“黃山遺址內涵的豐富性已經超出了想象,我這輩子是揭示不完的,唯有發掘好、保護好,以便后來人接力。”馬俊才說。

2002年,在新鄭鄭韓故城制陶作坊遺址,馬俊才(前排左三)向來訪專家介紹遺址情況。

“吃著碗里,看著鍋里,眼睛還要瞟向灶臺外”

“為什么馬俊才總能發現大型遺址?”

這也是很多人的疑問。

“要吃著碗里,看著鍋里,眼睛還要瞟向灶臺外。”這是馬俊才的考古“方法論”。他解釋說,發掘墓葬不能只看墓,要從人出發,找到古人衣食住行的各種“配套設施”,就是一種以聚落遺址為單位進行田野考古操作和研究的思維方法。

2005年5月,上蔡縣文物局接到村民舉報,郭莊村東一處地勢最高的土崗上出現很多人為大洞,可能有盜墓賊。隨后馬俊才帶領考古隊趕往現場,在鉆探過程中,探鏟在土層深處帶出的竟是些黃色的純細沙,而不是常見的五花土。挖過近萬個墓葬的馬俊才還是第一次遇到這種情況。

他馬上查閱考古資料,發現河南輝縣的魏國王室墓葬就是用沙子埋葬,叫積沙墓。“為了對付盜墓賊,古人采用了一種特殊的埋葬方式——用細沙填埋墓室,再在沙中埋上巨石。由于細沙具有良好的流動性,加上石塊的重量,很容易塌方把盜洞掩埋。”馬俊才說。

如此嚴密的防盜措施,加大了發掘難度。挖到10米深時,一無所獲。為了趕在雨季前完成發掘工作,馬俊才首次用到了吊機。歷時兩個多月,一個長27米、深19米的楚國貴族墓地得以面世,“流沙大墓”轟動一時。

如此大量的沙石從哪里來?發掘過程中,馬俊才不忘“看著鍋里”,隨即勘探出古汝河碼頭,解決了流沙大墓沙石來源問題,又把大墓壓著的古遺址清理出來,中國最早盛行“河鮮燒烤大排檔”的漁村也得以面世。

“上蔡縣是周朝諸侯國古蔡國都城所在地,流沙大墓距蔡國故城不過5公里多,故城周圍極有可能埋著更多古蔡國貴族墓葬。”聽到村民說自家地邊水溝里有馬骨頭和銅馬嚼子時,馬俊才心頭一震,隨即派出了鉆探隊,探出一批積炭大墓和大型車馬坑,以蔡侯積炭大墓和出土五鼎四簋的蔡夫人墓為代表的一批蔡國貴族墓終于找到了,系列發現填補了蔡文化空白。

這種“聚落式考古”的思維方法貫穿了馬俊才整個考古生涯,這也是他總能從田野中拔出一連串“驚喜”的原因。正在發掘的南陽黃山遺址也延續這樣的思路。

“最先發現的是幾處前坊后居的大型作坊遺跡,經研究確定為玉石器工匠的生產生活用房,并發現了與之相應的院內工棚類柱洞、活動面、磨玉石漿層等,出土了一批玉石器、陶器、骨器等文物。”馬俊才說,基本確認這是中原史前制玉中心。

如此發達的手工業,肯定需要不少勞動力,他們如何生存?帶著這樣的思路,馬俊才找到了史前糧倉群。遺址中所見雜草種子少,或許該遺址并不從事農業生產,食物可能由別處供給或貿易而來,如何運輸?層層剝繭后,一座規模宏大的史前碼頭也出現了。

如此大規模、高等級的遺址,周圍有沒有二級聚落;出土眾多陶器,附近會不會有窯址;這么多人生活用水,能不能找到水利設施……大膽假設、小心求證,馬俊才的眼睛不斷瞄向“灶臺”之外。

“一個完整的聚落至少要能夠滿足衣食住行、安全防衛等,只要遺址沒被破壞,這些遺跡就一定找得到。”馬俊才說。

2001年,馬俊才在香港西貢沙下遺址進行考古記錄。

守望田野,做歷史的喚醒者

守望田野30余年,馬俊才真正詮釋了唯有熱愛,可抵歲月漫長。

他常常會因刮風下雨連夜趕往遺址查看安全;他會把車橫在工程車前,阻止因施工可能對遺址產生的破壞;他多次熬夜編寫大遺址保護規劃;性格靦腆但卻愿意對著話筒直播兩個多小時,只為普及遺址文化,推動公眾考古事業;他不會怠慢任何一處遺跡,因為遺址有大小,價值無輕重。

現在,馬俊才幾乎所有的精力都在黃山遺址,遺址的內涵超乎想象,發掘難度也超出想象。

圖為黃山遺址發掘現場。

“整個遺址層層疊疊都是寶。房摞房、墓摞墓,常常出現仰韶時期的房子與屈家嶺時期制玉作坊、房址、墓葬相互疊壓打破現象,手鏟稍一挖,就被另一個時期的遺跡攔住。”馬俊才說,目前新石器時期文化序列并不清晰,而黃山遺址每10厘米就是一個文化層,已有的考古類型學已不能完全解釋。

面對知識儲備的新挑戰,如今的馬俊才一半田野,一半書齋,一有空閑就不斷翻看考古報告,并定期邀請全國專家來遺址指導交流,更新認識。

從考古大棚走出,站在遺址上眺望,麥苗青、油菜黃,獨山、蒲山兩山相夾,玉帶般的白河從山腳流過。幾千年前,這個“中原玉都”所出玉器就是從這里走向中原、流通江漢。

“這是我考古30多年經歷過最美的遺址,多富有啊!”面對這個在普通人看來只是一片荒蕪的崗地,馬俊才發出了由衷的感嘆。5年來,縱使手鏟不輟,30萬平方米的遺址也只挖了不到百分之一。

“下半輩子是繞不開它了。”馬俊才說。

考古隊租住的宿舍位于附近村邊一棟二層民居內,站在二樓平臺北望,遠處高崗上兩面紅色旗幟迎風搖曳。馬俊才指著它們說,這是我們的隊旗,上面印著“黃山遺址考古隊”。

“這么遠能看到上面的字嗎?”

“咋不能,心里刻著呢。”( 記者 桂娟、史林靜)

|

|

|

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

史前文明、夏商、東周、魏晉、唐宋、明清……馬俊才發掘的遺址幾乎涵蓋歷史上各個時期,有人說,他把中國歷史打“通關”了。30余年守望田野,掘開一個個歷史真相,探源中華文明,馬俊才的考古人生碩果累累

3月21日,57歲的馬俊才獲評2022年度河南考古人物,這是河南首次進行年度考古人物評選。

六萬平方米發掘面積;一萬余座墓葬;30余年手鏟不輟;五獲全國十大考古新發現,數量之多并列國內第一……他的考古人生,不止這些數字。史前文明、夏商、東周、魏晉、唐宋、明清……馬俊才發掘的遺址幾乎涵蓋歷史上各個時期,有人說,他把中國歷史打“通關”了。

春秋幾度移,把遼闊的田野當舞臺,馬俊才“以鏟為器”,“不言書”里寫“春秋”,掘開一個個歷史真相,探源中華文明。這位終年奔波田野的考古人,臉上總是風塵仆仆,仿佛長途歸來。

2022年,馬俊才在南陽黃山遺址進行考古發掘。(均為受訪者供圖)

“手氣好”的“馬大墓”:打不出糧食,就做不成蛋糕

見到馬俊才時,他正在南陽主持黃山遺址的發掘工作,為了這次采訪,還特意穿上了西服。久在田野的他臉上透著考古人特有的“考古色”——被太陽久曬又反復風吹后的黑紅。

1985年,19歲的馬俊才考入北京大學考古系時,還是個白凈的小伙子。彼時,他還不知考古為何物。第一次對考古產生興趣,是從觸摸20多萬年前的石制器開始。

當時在北大教授舊石器時代考古課程的是著名考古學家呂遵諤先生。在他的教研室內,馬俊才見到了遼寧金牛山遺址出土的各類石制器,旁邊緊閉的保險柜里則放著轟動中外的金牛山猿人頭骨化石。

一幅20多萬年前古猿人的生活圖景在馬俊才腦海中顯現。“這些歷史的刻痕都是有生命有故事的。”從那時起,他就決定,要翻閱這“無字地書”。

當時,北大考古專業已經形成包括三個多月田野發掘、兩個多月室內整理和編寫實習報告等流程的基礎實習“北大模式”。得益于此,大二時馬俊才跟著老師來到新石器時代遺址湖北天門石家河,開始了田野啟蒙。

“在鄧家灣遺址,我們兩人一組,負責一個5米乘5米的探方發掘,那時連文化層都不認識,總怕挖壞了。”馬俊才說。

考古圈流行一句話,“不會看土,別說考古”。那時馬俊才每天都趴在溝坎、斷層前看土層斷面,分析地層,并結合文獻和考古報告,學習如何“看土”。

一天,馬俊才和另外兩位同學接到任務:附近的肖家屋脊有個磚瓦廠,起土時經常發現陶片,趕去探探。

21歲的馬俊才第一次背上了洛陽鏟。此時他已經學會了如何“看土”:如果洛陽鏟帶上來的是“五花土”,下邊多半是墓;綠色或青色土,多半是馬坑或車馬坑;密實的夯土,根據范圍就能判斷是什么建筑遺跡。

到了磚瓦廠,大家觀察磚窯起土的斷面,沒有發現什么,一時不知從何處下鏟。馬俊才心想,先不管,探了再說,便在一處隆起的高地上扎起了“篩子”。就這樣埋頭探了幾天,終于發現了1.5米厚的文化層,一個多月后,一座王級大墓找到了。這座標號為M7的墓葬屬于后石家河文化,當時共出土104件陶器和一件象征權力的石鉞。直到目前,M7仍是石家河時期最大的墓葬。

“手氣真好。”從那時起,便有人這樣評價馬俊才。

1989年,大學畢業后馬俊才來到河南省文物考古研究院(時稱河南省文物研究所)。一個月后,他被分到新鄭工作站,開始對鄭韓故城持續15年的發掘。

1993年的一天,馬俊才在鄭韓故城小高莊西進行考古勘探,用洛陽鏟下探時,坑底帶出了發綠的土。“土發綠發青,極有可能是馬坑,因為馬在腐爛后產生的腐殖質會把土染成綠色或者青色。”善于總結的馬俊才很快判斷這是一處馬坑遺址,有沒有車還需看是否有木器腐爛的灰痕。

清到最后,只出現了馬,沒有車。“旁邊很可能還有別的祭祀坑。”于是,馬俊才領著技工沈永建在周邊展開三次勘探。為了不漏掉任何一點遺跡現象,馬俊才采取布梅花點的方式勘探,一平方米鉆四個探孔,密集之處,隔半米就鉆個孔。

最終他們勘探出20多個馬坑。“有希望了。”馬俊才心想。由于當時經費有限,馬俊才向隊里申請集中力量挖馬坑,可整整四個月,清理出的全是馬坑,并沒有青銅器坑和大墓。

沒有重大發現,是考古發掘的常態。“隊里不斷有人說,全是馬坑,很多人都勸我放棄。”馬俊才說,他不斷翻閱《周禮》等歷史文獻,查閱古代祭祀埋葬情況,判斷此處很可能存在高等級的祭祀遺跡。

他相信自己的判斷,并在1995年10月開始了第三次擴方。此時這塊地已被征為基建用地,限期發掘。考古隊也下了最后的“命令”:再擴兩個方,如果沒有收獲,發掘就要結束。

新探方開始刨土的那個下午,一位民工的耙子剛落下就傳來“咣當”聲。“是金屬碰撞聲!”馬俊才心想,“有了!”

1995年,馬俊才(左一)在新鄭鄭韓故城鄭國祭祀遺址清理銅編鐘。

第一件青銅器出現了。此后,在探方周圍有序排列多個青銅禮樂器坑,出土五組象征古代中央政權的九鼎八簋青銅重器,此外還有9坑編鐘,每坑24件。結合此前發掘的馬坑,馬俊才判斷這是典型的鄭國祭祀遺址,而且是祭社稷的最高等級遺址。

不出所料。這次發掘,共清理出土春秋時期鄭國青銅禮樂器坑17座、殉馬坑44座,出有348件鄭國公室的青銅重器,成為鄭韓故城半個多世紀以來罕見的考古收獲。此項發現,被評為1996年全國十大考古新發現。

這也是馬俊才首次獲得該殊榮,當時他僅30歲。

“手氣也太好了。”更多人開始這么說。

此后,馬俊才又先后主持發掘了新鄭市許崗韓國王陵、新鄭市胡莊韓國王陵、新密市古城寨龍山城址、上蔡縣蔡國故城和蔡國貴族墓地、安陽殷墟商代鑄銅遺址、三門峽秦人墓地、禹州商周貴族墓地、南陽黃山遺址等多項大中型發掘項目,五獲全國十大考古新發現。

所到之處非王即侯。

“手氣真好!”幾乎每個人都這么說,還送了“馬大墓”的名號給他。

“都說我是隊里的福將。”每每聽到此,馬俊才只是樂樂,并不反駁。

可考古技師程永剛卻不這么認為。

“這么多年,他累計發掘面積有六萬平方米,僅墓葬就有一萬多座,王侯將相才幾個。所謂手氣好,不過是想得多一點,挖得深一點,堅持得久一點。”自1997年開始,程永剛就跟著馬俊才做田野發掘。

一年365天,最多的時候,馬俊才有超過340天在田野。“考古工作田野是基礎,打不出糧食,就做不成蛋糕。”他說。

“如果非要說手氣,那么他的學術敏感、過硬的實踐操作技術、對遺址細微之處的把握、大膽的想象力和不撞南墻不回頭的執著勁兒,確實讓他的手氣略顯得好一點。”程永剛補充道。

圖為鄭韓故城三號車馬陪葬坑。

“土里找土、灰中尋灰,不漏掉任何歷史細節”

在新鄭鄭國車馬坑遺址博物館,原址展出的三號陪葬車馬坑,有著四輛“豪車”和122匹馬骨,曾創下多個“歷史之最”:發掘的馬骨數量創鄭韓故城考古之最,鄭韓故城內所見形制最大、裝飾最奢華的國君用車……

這背后,便是馬俊才和他的車馬坑清理團隊。

車馬坑是很多考古人不敢碰的遺跡。“清理車馬坑就是土中找土、灰中尋灰的過程。”馬俊才說,需要手鏟、刷子、竹簽,甚至手術刀等工具,清理前要分析土層,一般上層多是黃沙土、黏土、硬土,隨著土壤顏色越來越深,直到發綠,開始露出馬骨。

“清理時必須熟悉馬骨構造,做到心中有數、有輕有重,從邊緣到中心,小心翼翼,馬骨位置必須保持原樣、固定不動。”馬俊才邊說邊比畫,仿佛手里拿著一把刷子。

2003年,馬俊才(左一)正在清理新鄭鄭公大墓墓道藏車。

馬骨易清,車痕難尋。鄭韓故城三號車馬坑是一座“中字形”鄭國國君大墓的陪葬車馬坑,由于當時實行拆車葬,導致坑內車馬散亂,增加了清理難度。

“在博物館看到的是一輛一輛馬車,車輪及各種構件都清晰可見,但在發掘過程中,這些早已腐爛成泥了。”馬俊才說,因為古代的車,無論是戰車還是生活用車,除了部分加固或裝飾部件為銅質外,其余都是木質結構。經過上千年早已腐爛成土,只保留其結構的灰化痕跡,時間久了這些痕跡和泥土的顏色相差無幾。

“除了灰痕與周邊填土難以區分外,清理過程中還要準確把握好力度,使泥土與遺跡剛好剝離,不破壞遺跡本體。”馬俊才說,當時他給每個人都發了聚光燈和放大鏡,通過觀察木頭腐爛處的泥土顏色,尋找木頭腐朽過的痕跡,觸摸土質軟硬度的細微差別,并通過平面和剖面結合的方法尋找遺留的車痕。

圖為鄭韓故城三號車馬陪葬坑內1號車頂席紋。

整整12個月,這些深埋地下2400多年的車輿馬匹得以完美面世,車衡、車軛、車轅等構件清晰可見,就連車篷上方格席紋遺痕都清晰可辨。該考古項目也被評為當年的全國十大考古新發現,并獲中國考古學會田野考古獎三等獎。

馬俊才的車馬坑清理團隊也一戰成名。“不少遺址碰到難清理的車馬坑都會找我們,我們的技師經常赴外地協助考古隊完成車馬坑的清理工作。”馬俊才說。

圖為鄭韓故城一號車馬坑全景。

此后,用車馬坑的標準發掘遺址,成了馬俊才的一種習慣。在他看來,細致的發掘是對遺址最好的保護。

距離鄭國車馬坑遺址博物館220公里外的南陽黃山遺址,就是一處“車馬坑”式精細發掘的典型。已化為塵土的單弓、成捆的骨簇,甚至連5000年前的象牙梳齒都根根可見……置身黃山遺址,仿佛走進一座遺址博物館。

“這是2018年發現的仰韶時期編號F2房址以及玉石器作坊遺址,都是長方形多單元房基。”馬俊才指著位于黃山遺址一側的房址說。與此處相隔不遠的另一處房屋遺址,推拉門道、木骨泥墻、紅燒土都清晰可見。

“黃山遺址是個內涵極其豐富的遺址,幾乎10厘米就有一個文化層,而且主要手工業是玉器加工,都是很小的物件,要不是馬老師如此精細地發掘,很多關鍵信息可能會被漏掉。”程永剛說,通常一個探方從開始至結束要刮上百遍平面,每一遍都要觀察土質土色的變化,直到出現沒有人類擾動的生土,才算結束。

“不同土層,特征是不一樣的,得調動多個感官,看土層顏色、包含物,觸摸土層軟硬,聽手鏟刮過遺址的聲音。”長期跟著馬俊才的技師和民工漸漸摸出了門道。

“用力得適當,太輕,刮不動;太猛,遺跡容易受損。”馬俊才手指頂著手鏟的鏟緣,邊示范邊說,鏟面和地面形成一定角度,由遠及近。

2021年,馬俊才在南陽黃山遺址考古發掘現場。

不僅精細,馬俊才還進行多學科考古研究:對人骨腹部土壤和寄生蟲標本進行采集和分析;對已發現的人骨進行體質人類學研究;對部分土樣進行水淘、浮選,對陶器上的殘留物進行檢測與分析。

細致發掘和多學科交叉應用,讓他發現更多歷史細節。

圖為黃山遺址M216大墓精細清理出的四把玉鉞。

5000年前帶有推拉門道的大型玉器作坊,陪葬大量豬下頜骨、玉鉞、弓箭的大型高等級墓葬;6000年前的古國糧倉;7000年左右的高等級房址……黃山遺址仿佛一處“時空標尺”,“一眼史前三千年”的考古奇觀,就這樣在馬俊才及其團隊的手鏟中鋪陳開來。該考古項目也先后榮獲2021年度河南省五大考古新發現、社科院全國六大考古新發現、全國十大考古新發現。

力所能及地把遺址揭示到最好,是馬俊才對土地的回報。“黃山遺址內涵的豐富性已經超出了想象,我這輩子是揭示不完的,唯有發掘好、保護好,以便后來人接力。”馬俊才說。

2002年,在新鄭鄭韓故城制陶作坊遺址,馬俊才(前排左三)向來訪專家介紹遺址情況。

“吃著碗里,看著鍋里,眼睛還要瞟向灶臺外”

“為什么馬俊才總能發現大型遺址?”

這也是很多人的疑問。

“要吃著碗里,看著鍋里,眼睛還要瞟向灶臺外。”這是馬俊才的考古“方法論”。他解釋說,發掘墓葬不能只看墓,要從人出發,找到古人衣食住行的各種“配套設施”,就是一種以聚落遺址為單位進行田野考古操作和研究的思維方法。

2005年5月,上蔡縣文物局接到村民舉報,郭莊村東一處地勢最高的土崗上出現很多人為大洞,可能有盜墓賊。隨后馬俊才帶領考古隊趕往現場,在鉆探過程中,探鏟在土層深處帶出的竟是些黃色的純細沙,而不是常見的五花土。挖過近萬個墓葬的馬俊才還是第一次遇到這種情況。

他馬上查閱考古資料,發現河南輝縣的魏國王室墓葬就是用沙子埋葬,叫積沙墓。“為了對付盜墓賊,古人采用了一種特殊的埋葬方式——用細沙填埋墓室,再在沙中埋上巨石。由于細沙具有良好的流動性,加上石塊的重量,很容易塌方把盜洞掩埋。”馬俊才說。

如此嚴密的防盜措施,加大了發掘難度。挖到10米深時,一無所獲。為了趕在雨季前完成發掘工作,馬俊才首次用到了吊機。歷時兩個多月,一個長27米、深19米的楚國貴族墓地得以面世,“流沙大墓”轟動一時。

如此大量的沙石從哪里來?發掘過程中,馬俊才不忘“看著鍋里”,隨即勘探出古汝河碼頭,解決了流沙大墓沙石來源問題,又把大墓壓著的古遺址清理出來,中國最早盛行“河鮮燒烤大排檔”的漁村也得以面世。

“上蔡縣是周朝諸侯國古蔡國都城所在地,流沙大墓距蔡國故城不過5公里多,故城周圍極有可能埋著更多古蔡國貴族墓葬。”聽到村民說自家地邊水溝里有馬骨頭和銅馬嚼子時,馬俊才心頭一震,隨即派出了鉆探隊,探出一批積炭大墓和大型車馬坑,以蔡侯積炭大墓和出土五鼎四簋的蔡夫人墓為代表的一批蔡國貴族墓終于找到了,系列發現填補了蔡文化空白。

這種“聚落式考古”的思維方法貫穿了馬俊才整個考古生涯,這也是他總能從田野中拔出一連串“驚喜”的原因。正在發掘的南陽黃山遺址也延續這樣的思路。

“最先發現的是幾處前坊后居的大型作坊遺跡,經研究確定為玉石器工匠的生產生活用房,并發現了與之相應的院內工棚類柱洞、活動面、磨玉石漿層等,出土了一批玉石器、陶器、骨器等文物。”馬俊才說,基本確認這是中原史前制玉中心。

如此發達的手工業,肯定需要不少勞動力,他們如何生存?帶著這樣的思路,馬俊才找到了史前糧倉群。遺址中所見雜草種子少,或許該遺址并不從事農業生產,食物可能由別處供給或貿易而來,如何運輸?層層剝繭后,一座規模宏大的史前碼頭也出現了。

如此大規模、高等級的遺址,周圍有沒有二級聚落;出土眾多陶器,附近會不會有窯址;這么多人生活用水,能不能找到水利設施……大膽假設、小心求證,馬俊才的眼睛不斷瞄向“灶臺”之外。

“一個完整的聚落至少要能夠滿足衣食住行、安全防衛等,只要遺址沒被破壞,這些遺跡就一定找得到。”馬俊才說。

2001年,馬俊才在香港西貢沙下遺址進行考古記錄。

守望田野,做歷史的喚醒者

守望田野30余年,馬俊才真正詮釋了唯有熱愛,可抵歲月漫長。

他常常會因刮風下雨連夜趕往遺址查看安全;他會把車橫在工程車前,阻止因施工可能對遺址產生的破壞;他多次熬夜編寫大遺址保護規劃;性格靦腆但卻愿意對著話筒直播兩個多小時,只為普及遺址文化,推動公眾考古事業;他不會怠慢任何一處遺跡,因為遺址有大小,價值無輕重。

現在,馬俊才幾乎所有的精力都在黃山遺址,遺址的內涵超乎想象,發掘難度也超出想象。

圖為黃山遺址發掘現場。

“整個遺址層層疊疊都是寶。房摞房、墓摞墓,常常出現仰韶時期的房子與屈家嶺時期制玉作坊、房址、墓葬相互疊壓打破現象,手鏟稍一挖,就被另一個時期的遺跡攔住。”馬俊才說,目前新石器時期文化序列并不清晰,而黃山遺址每10厘米就是一個文化層,已有的考古類型學已不能完全解釋。

面對知識儲備的新挑戰,如今的馬俊才一半田野,一半書齋,一有空閑就不斷翻看考古報告,并定期邀請全國專家來遺址指導交流,更新認識。

從考古大棚走出,站在遺址上眺望,麥苗青、油菜黃,獨山、蒲山兩山相夾,玉帶般的白河從山腳流過。幾千年前,這個“中原玉都”所出玉器就是從這里走向中原、流通江漢。

“這是我考古30多年經歷過最美的遺址,多富有啊!”面對這個在普通人看來只是一片荒蕪的崗地,馬俊才發出了由衷的感嘆。5年來,縱使手鏟不輟,30萬平方米的遺址也只挖了不到百分之一。

“下半輩子是繞不開它了。”馬俊才說。

考古隊租住的宿舍位于附近村邊一棟二層民居內,站在二樓平臺北望,遠處高崗上兩面紅色旗幟迎風搖曳。馬俊才指著它們說,這是我們的隊旗,上面印著“黃山遺址考古隊”。

“這么遠能看到上面的字嗎?”

“咋不能,心里刻著呢。”( 記者 桂娟、史林靜)

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|